| 日高睡足猶慵レ起 (白楽天) 令和6年2月 日高く 睡(ねむり)り足りて 猶(なお) 起きるに慵(ものうし) |

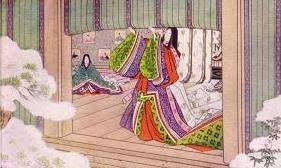

先日の寒い朝、(朝とは言えもう9時を過ぎていましたが)ベランダのガラス戸を開けますと粉雪が舞っておりました。日本海側では豪雪との事でしたが神戸では積もる程の雪ではありません。 しかし寒気が吹き込み首を竦め慌てて戸を締めましたが、ふと「香炉峰の雪は簾を撥げて看る」との言葉を思い出し「マンションの雪は窓を開けて看る」かと、風情の無さに独り笑いをしてしまいました。 中宮定子と清少納言は御所から比叡山の雪を見ていたのでしょうか?。 香炉峰の雪の話は高校生の頃古文の授業で清少納言の「枕草子」の項で教えて頂きましたが、老いると物忘れが酷く昨日の事も忘れるのに、昔の事は良く覚えているとは、呆れるばかりです。 「香炉峰の雪」の元の話、漢詩はどの様な漢詩だったのだろうか?と、疑問に思い調べました。昔なら図書館に行き幾つもの本を捜さねばならず、時間も掛かったのでしょうが、ネットは便利で直ぐに検索出来ました。   香炉峰 白居易(白楽天)の「香炉峰下新ト山居・・・」との七言律詩の漢詩が元だったのです。恐らく枕草子を習った時、同時に白楽天の漢詩も教えて頂いたのだと思いますが、すっかり忘れていました。 香炉峰下新ト二山居一草堂初成偶題二東壁一 こうろほうかあらたにさんきょをぼくし そうどうはじめてなりたまたまとうへきにだいす 日高睡足猶慵レ起 ひたかくねむりたりて なおおくるにものうし 小閣重レ衾不レ怕レ寒 しょうかくにしとねをかさねて かんをおそれず 遺愛寺鐘欹レ枕聴 いあいじのかねは まくらをそばだててきき 香炉峰雪撥レ簾看 こうろほうのゆきは すだれをかかげてみる 匡盧便是逃レ名地 きょうろはすなはちこれ なをのがるるのち 司馬仍為二送レ老一官 しばはなお おいをおくるかんたり 心泰身寧是帰処 こころやすくみやすきは これきするところ 故郷何独在二長安一 こきょうなんぞ ひとりちょうあんに あるのみならんや この漢詩は白居易が江州の地に左遷され、司馬と言う官職に任命された時に詠んだ漢詩だそうです。漢文も高校で習いましたが、うろ覚えで偶数句は韻を踏むと聞きましたが、確かに寒・看・官・安・と韻を踏んでいます。 3句と4句の遺愛寺と香炉峰は聴と看ですから対句になっているのは分りますが、5句と6句の匡盧と司馬はどちらも心の内の思いですから対句になっていると言えばいえるのでしょうね。 日本語訳 香炉峰の麓新しく山の中に住居を構えるのに何処が良いか占い、草庵が完成したので、思い付くままに東の壁に題した。 (「ト」は、「ぼく」と読み占う事だそうです。) 日は高く上り睡眠は充分取ったと言うのに、それでも猶起きるのが億劫である。 小さな家で布団お重ねているので、寒さは心配ない 遺愛寺の鐘の音は、枕を高くして(耳をすまして)聴き 香炉峰に降る雪は、簾を跳ね上げ見るのである 盧山は名利(名誉と利益)から離れるにはふさわしい地であり 司馬と言う官職は老後を送るのにふさわしい官職である 心が落ち着き、身体も安らかでいられる所こそ、安住の地であろう 故郷というものは、どうして長安だけにあろうか、いや長安だけでは無い。 (匡盧とは盧山の別名で中国江西省の景勝地。司馬は軍官で将の下位・現代なら佐官) |

| 無職で年金生活者の私は、8時9時まで惰眠をむさぼり、白楽天と同じく将に「日高睡足猶慵起」そのものの生活を送っております。 小さな家ですがエアコンもあり布団を重ねる様な事も無く、近くに総合病院があり、鐘の音ならぬ救急車の音は度々聞こえ、今更名利を求める気持ちは更々無く、心落ち着き身体も和らぎ、神戸は安住の地であります。 只一つ白楽天と異なるのは「奥様に内緒の小遣いがもう少し欲しい。」と言う事位です。 清少納言だけでは無く、昔の人は古典や漢籍に長じた方が多かったのでしょう。以前、江戸時代の破礼句(バレク)を紹介させて頂きましたが、こんなふざけた句にも漢籍や古典から引用した句があるそうです。 女いかんとすその声よし 女房やらんとすその声かなし 論語泰伯から、曾子(そうし)の臨終の際の言葉、「人の将に死なんとするや、その言うこと善し。鳥の将に死なんとす、基の鳴くや哀れなり。」上記のバレクはこの教えを元にしているそうです。 余談 |